“El Pasado no cabe en la historia” fue el título de la charla con que arrancó esta mañana el Congreso Futuro “Aprender a convivir”, instancia que propone abrir un diálogo amplio desde el conocimiento, respecto a los cambios que el mundo ha experimentado en el último tiempo, especialmente en medio de la pandemia.

el título de la charla con que arrancó esta mañana el Congreso Futuro “Aprender a convivir”, instancia que propone abrir un diálogo amplio desde el conocimiento, respecto a los cambios que el mundo ha experimentado en el último tiempo, especialmente en medio de la pandemia.  El encuentro de divulgación científica más importante de la región fue inaugurado hoy con la presencia del Presidente Sebastián Piñera y del Presidente electo, Gabriel Boric.

El encuentro de divulgación científica más importante de la región fue inaugurado hoy con la presencia del Presidente Sebastián Piñera y del Presidente electo, Gabriel Boric.

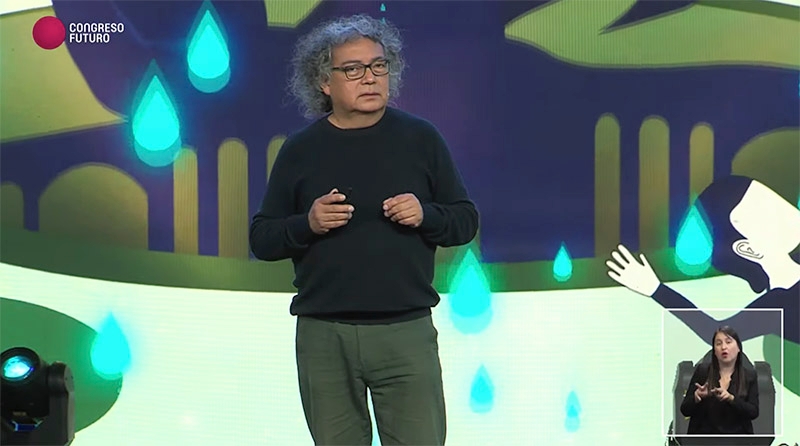

Sergio Rojas, filósofo, escritor y teórico del arte de la Universidad de Chile, estuvo a cargo de la primera presentación del evento, cuyo eje fue (paradójicamente) pensar el futuro desde una reflexión sobre el pasado.

“Creo que hoy tenemos grandes expectativas respecto al futuro. Estamos muy interesados sobre el futuro, tenemos esperanzas, pero -al mismo tiempo- en nuestro propio presente nos cruza un sentimiento de inseguridad, de incerteza, y muchas veces pensamos que esa incerteza, esa incertidumbre, tiene que ver con lo que viene. Lo que quiero proponer es que buena parte de esa incertidumbre no tiene que ver con que no sabemos hacia dónde estamos mirando y lo que estamos esperando, sino que no sabemos desde dónde estamos mirando, es decir nuestra incertidumbre afecta y cruza nuestro presente y tiene que ver con la relación con el pasado”, comenzó advirtiendo el profesor de las facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades de nuestro plantel.

proponer es que buena parte de esa incertidumbre no tiene que ver con que no sabemos hacia dónde estamos mirando y lo que estamos esperando, sino que no sabemos desde dónde estamos mirando, es decir nuestra incertidumbre afecta y cruza nuestro presente y tiene que ver con la relación con el pasado”, comenzó advirtiendo el profesor de las facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades de nuestro plantel.

Tras este primer punto, el filósofo avanzó su exposición hacia la cuestión de la valoración de nuestro pasado versus la fascinación por la contingencia, la actualidad y la entretención, abriendo una pregunta clave: ¿Qué sucede con el pasado?

“El pasado está allí, pero sin relato, el pasado se ha insubordinado respecto a los relatos, a las grandes historias que lo habían resuelto. En la revuelta que se desencadenó en Chile el 18 de octubre de 2019 ocurrió algo que pasó no solamente en nuestro país, como dice Anne Applebaum en su libro ‘La crisis de la democracia’, ‘de pronto pareciera que todo el planeta se enfadó’”, afirmó el filósofo, quien relató un aspecto vivido durante el estallido social que develó una clara ruptura con el pasado: la destrucción de los monumentos.

“Se han elaborado muchas discusiones, teorías y artículos sobre eso. Me interesa especialmente una: la que dice que la destrucción de monumentos tenía que ver con poner en cuestión una gran historia instituida, una historia que resolvía el pasado, que se había naturalizado y en donde abundaban las efemérides de grandes estadistas y de militares. Se pone en cuestión el pasado. Ese pasado nos resulta de pronto ajeno o al menos la historia, el relato que lo interpretaba y que se proponía como una interpretación nuestra del presente, queda violentamente puesta en cuestión. En eso estamos. Ese pasado insubordinado frente a los relatos está ahí hoy demandando derechos, esa es la situación en la cual nos encontramos”, apuntó el académico.

La ruptura con el pasado, según consignó el profesor Rojas en su exposición, está lejos de ser una cuestión local de nuestro país y de ser algo reciente. Citando al historiador británico Eric Hobsbawm, volvió la mirada sobre el fin de los grandes relatos ocurrido con posterioridad a la caída de la Unión Soviética en 1991.

“Podríamos decir, lo que ocurrió allí fue el fin de lo que se entendía hasta ese momento como una historia universal de la humanidad (…) Esa noción universal de humanidad entra en crisis. Hoy el término humanidad significa siete mil millones de individuos. Es decir, el mundo está lleno y lo que percibimos y experimentamos cotidianamente no tiene que ver solo con un fenómeno cuantitativo de crecimiento de la población o superpoblación. Tiene que ver con una conciencia cada vez mayor de que todas las vidas valen, de que todos los individuos valen”, afirmó el profesor Rojas.

“La gran historia, que privilegiaba los acontecimientos fundamentales, hoy se revela como una interpretación. Una cierta idea de historia consagratoria, que abundaba en efemérides militares, en grandes acontecimientos, y grandes personajes -la mayoría de ellos varones- hoy se disuelve, queda puesta en cuestión y emerge ese otro pasado (…) Hoy en nuestro tiempo vivimos el tiempo de la gente corriente, el tiempo de las ciudadanas y los ciudadanos de a pie. Cuando miramos atrás en esta gran historia echamos de menos justamente a la gente corriente”, advirtió el académico, quien también abrió la reflexión respecto a una realidad mediada por la tecnología y los altos flujos de información que esta permite.

“Está cambiando nuestro tiempo, nuestro presente por esta tecnología, hasta radicalmente nuestra existencia. Ya no hablamos de una historia universal de la humanidad, esa esencialidad queda puesta en cuestión. Hoy lo que vivimos como una crisis de la democracia -que se vive a nivel global- no tiene que ver solamente con la evaluación que se hace en cada caso de la clase política, sino con una crisis del orden democrático. Una institucionalidad que ya no logra contener las demandas, los derechos de una población, las demandas de lo que llamaba recién la gente corriente, el gran protagonista ¿Pero qué significa la gente corriente? Gente sin poder. Ese es nuestro problema hoy. Según un informe de Naciones Unidas, en la actualidad 80 millones de personas en el mundo viven en una situación de migración forzada. Aprender a convivir es el lema de este congreso. Aprender a convivir ha sido el problema del siglo XXI y, si tomamos la tesis de Hobsbawm, no comienza en 2001, sino en 1992, cuando el pasado se nos vino encima, cuando nos quedamos sin relato”, planteó. En esta línea, el filósofo invitó “a pensar que nuestra relación con el futuro es una relación desde el presente, un presente cargado de pasado”.