Es Doctor en Filosofía y Catedrático adjunto en el Departamento de Musicología de la Universidad de Helsinki, Finlandia. Con todo lo que hace Alfonso Padilla está acostumbrado a un horario extenuante: dirige varios seminarios de análisis e investigación, además de hacer clases sobre metodología de la investigación musical, e impartir cursos de introducción, sea sobre culturas musicales del mundo, la historia del tango rioplatense, la música latinoamericana en Finlandia, la música docta occidental o el análisis musical de la música tradicional. Sin contar que desde 1999 su preocupación fundamental ha sido la dirección de tesis de magíster y doctorales: hasta el momento ha dirigido 190 tesinas de licenciatura, 63 tesis de magíster, nueve tesis doctorales y seis tesis predoctorales. Por eso su estadía en Chile, entre el 16 y 24 de agosto, a pesar de tener un horario repleto de conferencias, reuniones y coloquios con profesores y alumnos, se le pasó volando. Así, pudo presentar sus postulados sobre problemas metodológicos de la investigación musical, una breve introducción a la estética de la música contemporánea y ahondar en tres autores: John Cage, Luigi Nono y Mauricio Kagel.

Específicamente, ¿cuál es su postura sobre la investigación musical?

Trabajo tanto en el campo de la musicología como de la etnomusicología. No hago diferencia en ello, creo que no hay una razón científica para la división en los campos. Ahora, también hay otras personas que plantean una nueva división de la etnomusicología y la musicología general, que son los estudios de música popular o el análisis musical. Para mí, todo es investigación musical, todo está dentro del campo de la musicología. Tengo una visión pluralista e integradora de la investigación musical. Mi tesis doctoral, mi propuesta, es una visión dialéctica de la investigación y del análisis musicales, que también se puede denominar como una visión pluralista. No creo que exista ninguna teoría ni ningún método que agote todo el fenómeno de la música. En materia teórica y metodológica, soy partidario de la "poligamia" - explica medio en broma, medio en serio-. Cada cual tiene derecho a estar casado con una teoría y un método, pero creo que la realidad de la música es tan rica, tan compleja y multifacética que es preferible tener una actitud poligámica con respecto a las teorías y a los métodos. No estoy por la división ni la contraposición artificial, no hago juicio estético con respecto a qué música tiene más o menos valor. Toda música, desde la tribal hasta la hecha con computación, tiene detrás al ser humano, en distintas condiciones, sociedades, momentos y culturas, pero está el ser humano y eso es el primer punto de partida de mi visión. Es lo que intuí desde que comencé a estudiar musicología, luego como profesor, doctorando, investigador y director de tesis. Creo que cada cultura y cada campo de la música presenta una riqueza extraordinaria, y su conocimiento nos permite avanzar, crecer, y conocer más del ser humano.

Padilla se reconoce como una persona "bastante curiosa". "Me ha interesado todo, la música tribal e indígena de América Latina, la música folclórica, la música popular, docta, contemporánea, de China, Japón, Indonesia", explicita. A lo largo de su carrera académica, al dirigir tantas tesinas y tesis y sobre temas tan variados, ha tenido que enfrentarse a nuevas temáticas. "Agradezco todo eso, a los propios estudiantes, porque me ha obligado a investigar temas en los que nunca pensé ahondar. Permite abrirme a mundos interesantes", acota el académico. Sus intereses actuales los tiene en tres proyectos de libros que se han ido desarrollando en paralelo: uno sobre el tango finlandés, otro sobre el análisis musical etnomusicológico y un tercero sobre la música peruana, que viene estudiando desde mediados de los 90.

"Acabo de escribir un artículo sobre el tango y su recepción en Finlandia, porque hay un primo del tango rioplatense, que es el tango finlandés. Finlandia es un país muy 'tanguero', más que Argentina. Se organiza todos los años un festival que dura cuatro días, donde se eligen el rey y la reina del tango finlandés, y adonde acuden unas 35 mil personas a un pequeño pueblo." Y agrega: "El problema es que la dirección de trabajos quita mucho tiempo, pero he publicado cosas, y tengo mucho material por trabajar. En el libro sobre música peruana tengo ya alguna publicación y otras están en camino; y el libro sobre el análisis musical etnomusicológico lo tengo prácticamente escrito, vamos a ver si hay una editorial que le interese", sintetiza el profesor.

CONFERENCIAS Y EL CONVENIO O PROCESODE BOLONIA

Durante su estadía, el académico no sólo dio múltiples conferencias y se reunió con estudiantes de composición. Aprovechó también de hablar del Convenio o Proceso de Bolonia. "La idea principal es que haya una coordinación, no tanto de los programas, pero sí del marco en que cada universidad va a desarrollar los planes para obtener la licenciatura o grado, el magíster y el doctorado", sintetiza Padilla. "El convenio, firmado y aprobado por 40 países europeos, entre ellos los 25 que están en la Unión Europea, implica a todas las universidades de estos países y a los institutos tecnológicos y profesionales de nivel superior, además de las escuelas artísticas que tienen status universitario."

"Bolonia propone que la licenciatura o grado se obtenga en tres años, el magíster en dos y el doctorado en cuatro. Evidentemente hay algunos problemas, por ejemplo, en los campos de la medicina, o música, donde nadie saca ni puede sacar un master en cinco años. En cada país y en cada universidad hay cronogramas diversos. Una razón de fondo de esta propuesta, aunque no explicitada, es que la población europea está envejeciendo rápidamente, y, entonces, lo que se busca es que los jóvenes se integren al mundo laboral lo antes posible. Se espera que el master no se obtenga recién a los 30 años, sino que a los 25 el joven tenga ya su master y se integre a la fuerza laboral con mejor preparación.

En algunos medios políticos europeos se espera que este convenio permita modificar la base de financiamiento de la educación superior, de tal modo que el aporte público sea -proporcionalmente o en términos absolutos- cada vez menor, y el aporte privado o de los mismos estudiantes, cada vez mayor. "Son objetivos no necesariamente confesados, pero existen. Por otro lado, cada país presenta una realidad diferente. En el caso de Finlandia, hasta ahora, el sistema universitario sigue siendo gratuito. El estudiante paga una matrícula de unos 60-70 euros al años, y eso es todo. Los doctorandos no están obligados a pagar nada; es suficiente que se matriculen sin costo alguno. Si pagan la matrícula de 60-70 euros, tendrán la mayoría de las rebajas y otras ventajas que tienen los estudiantes de grado o magíster. Además de esto, los estudiantes universitarios reciben una especie de beca que no se llama beca, de unos 220-230 euros mensuales y, si viven fuera de la casa familiar, un apoyo para el alquiler de otros 220-230 euros mensuales. Como el 85% de los estudiantes universitarios vive de manera independiente, ellos reciben una beca de 440-450 euros mensuales durante nueves meses al año y durante cuatro años. No alcanza para vivir, pero es una ayuda enorme, sin duda alguna. En resumen, el Proceso o Convenio de Bolonia tiene aspectos positivos y otros negativos. Lo cierto es que detrás de él hay un acuerdo político muy grande, y sería difícil que no siga adelante. Hay que saber utilizar los aspectos positivos y amortiguar o minimizar los negativos", explica el académico.

Un par de sus conferencias, "Metodología de la Investigación musical. Algunos aspectos básicos", dictadas el 16 y 17 de agosto, estaban pensadas alrededor de criterios centrales de cómo escribir una tesis.

¿Cuál fue el eje de al discusión dentro del seminario sobre metodología de la investigación musical?

La pregunta de cuándo un texto es científico se discutió dentro de ese espacio. Cuáles son las condiciones, las exigencias para que un texto tenga validez científica. En Finlandia doy un curso sobre lo mismo, pero el nombre del curso no es tan exacto puesto que, en el fondo, todo curso o seminario que se ofrece en una universidad conlleva aspectos metodológicos, explícitos o implícitos. Es un curso que lo doy antes de que empiecen las clases (ocho horas diarias durante tres días consecutivos), un curso que tengo armado, y lo he dado en diversas universidades, recortado o en extenso, dependiendo del background de los alumnos y de las posibilidades que ofrecen las universidades mismas. En el curso paso revista a todo el proceso de la investigación, desde la elección del tema hasta cómo llevarlo al papel. En este caso, lo dicté en dos días y sólo seis horas en total, con dos de los temas más relevantes: cómo diseñar el plan de la pesquisa y, además, cuáles son los criterios para que un texto sea científico. Esto último es una cosa a la vez muy simple, pero también muy compleja. Son criterios tan simples que, a veces, quien hace una tesis de magíster o doctoral, los olvida o no los aplica de manera consecuente.

¿Cuáles son estos principios básicos?

Son cuatro. El primero: todo texto científico debe decir algo novedosos sobre lo que se está escribiendo o investigando, es decir, debe generar conocimiento nuevo. Para un alumno que recién está comenzando, lo ideal es investigar un tema que no se haya estudiado antes, porque, en principio, todo lo que dirá (de manera científica, claro), será novedoso. Los temas muy estudiados o con bibliografía muy extensa no deben ser prioritarios, porque para saber si lo que uno plantea es o no novedoso, debe conocer todo lo relevante que se ha dicho antes. Va a pasar mucho tiempo antes de tener una bibliografía al día, y luego muchos años en estudiarla. Mientras menos estudiado esté el tema, mejor, porque es más abordable. Por cierto, se puede investigar -y se investiga, por cierto- temas ya abordados; se trata, en este caso, de llegar a un conocimiento nuevo a través del descubrimiento de nuevos aspectos o de ofrecer interpretaciones nuevas. Pero es complejo para un estudiante que recién comienza. La segunda condición es que este conocimiento nuevo se obtiene a través del método científico. El ser humano, desde niño, aprende cada día nuevas cosas. Lo hace a través de la praxis y de una conceptualización rudimentaria. El conocimiento científico se asienta en la utilización del método científico. En cada campo, en cada rama del saber, hay toda una tradición científica que hay que conocer. El método científico es sistemático y, a la vez, selectivo. Hay diferencias de cómo todo esto opera en las matemáticas, la filosofía, las ciencias naturales, sociales y los estudios del arte, por ejemplo. El tercer principio es que una investigación científica tiene un carácter público, abierto y autónomo. Hay investigación científica que se hace cerrada, por ejemplo, los que realizan las grandes empresas o la industria militar, por ejemplo. Esto implica la existencia de secretos empresariales o militares. La investigación científica debe ser abierta y pública, lo que significa que todo esté dicho de una manera clara, unívoca, especificando lo que se va a investigar, la focalización, con qué métodos, el material primario utilizado, etc. Y el proceso de análisis, la fundamentación y las conclusiones debe ser también muy claros. Y el que sea abierto implica que cualquier investigador puede repetir la investigación. Esto se hace, por ejemplo, en medicina, a través de estudios que se realizan en diversos países y momentos con los mismos presupuestos teóricos y metodológicos, para ver si los resultados de una investigación tienen validez más general o no. Que la investigación sea autónoma quiere decir que, aunque una investigación se realice por encargo, el investigador es y debe sentirse libre para decir lo que la investigación dé por resultado. Su compromiso es con la verdad, no con el contexto de la investigación. Y lo digo así, aunque suene melodramático. La cuarta condición tiene que ver con las exigencias éticas de una investigación. Estos criterios éticos existen en cada universidad y deben ser conocidos por los estudiantes desde un comienzo. La ética de la investigación va desde tratar cada paso de la investigación de manera honesta, sin manipular nada, hasta el respeto de los derechos de autor, pasando por el correcto manejo de las fuentes utilizadas para no caer en infidencias, no cometer plagio ni traspasar a un autor las opiniones personales de quien investiga.

LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA Y UN TRÍO MUSICAL

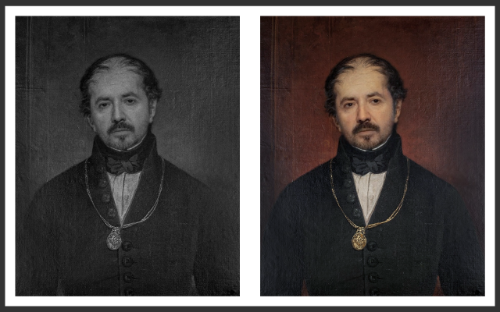

El profesor dictó, además, dos conferencias adicionales: "Cuestiones y problemas estéticos esenciales de la música del siglo XX" y "Trayectorias de la música del siglo XX: tonalidad, no-tonalidad y neotonalidad", que se enfocaba en los problemas centrales de la música contemporánea, donde hizo un recuento de la estética de la música, tocando problemas epistemológicos, como la relación entre la música y la cultura, además del tema del significado de la música, si tiene o no capacidad expresiva, es lenguaje o no. "Sostengo que detrás de toda cultura musical, de todo periodo de la música y todo género, obra o pieza, hay una tradición, una historia, una teoría explícita o implícita, una filosofía, una estética se expresan relaciones simbólicas. Veo la estética de la música de una manera hasta doméstica. El ser humano toma decisiones estéticas todos los días y varias veces al día, pero no las llamamos así. La estética de la música contemporánea es algo más depurado, más teórico, pero existe. Por ejemplo, en ella es muy central problemas como el concepto de obra musical, los de estilo, idea, material musical, tiempo y espacio, las relaciones entre música y sociedad, etc.", acota Padilla.

Esto era parte de un curso llamado "Introducción a la estética de la música contemporánea", mientras que las tres conferencias que dictó después ("La herencia musical de John Cage", "Luigi Nono o el compromiso total" y "Mauricio Kagel, el irreverente romántico") fueron un abstracto de un curso que imparte en Finlandia: "Cage, Nono, Kagel: tres visiones".

"Las estéticas que ellos desarrollaron son muy discrepantes, sobre todo entre Cage y Nono. Cage, más menos a fines de los años '40, opta por la aleatoria, por el happening, por una visión y concepción del silencio, de música, de ruido, y de quiebre de la noción de obra musical. Finalmente John Cage, en la concepción estética de él, está abolida el concepto de obra musical, de cohesión y de lógica. Cage criticaba a Beethoven, valoraba mejor a Mozart, porque -según él- la música de Beethoven es muy unidireccional, mientras que Mozart juega con la diversidad. Nono es el extremo opuesto. Jamás usó la aleatoria, y la crítica principal que él y otros críticos postulaban, es que con la aleatoria absoluta, como la que trabaja Cage, el compositor renuncia a su condición de tal. Son estéticas distintas, que contrapongo. Ahora, ni Nono, ni Cage, ni nadie, es unívoco. Los discursos cambian, evolucionan, se desarrollan, y las concepciones mutan".

Pero, ¿por qué la figura de Cage en particular?

Hay un arco de su visión estética que es muy interesante. El Cage previo a los '50 se conoce muy poco. Los juicios estéticos, las visiones que tenía, eran muy cercanas a lo que puede tener Anton von Webern o Stravinsky. Lo que pasa es que tiene un discurso distinto posteriormente, pero John Cage era más tradicionalista, aunque estaba dentro del campo de los experimentalistas americanos, pero tenía una concepción estética, filosófica de la música bastante tradicional, y esto se conoce poco.

¿Qué vincula a Kagel con estos dos compositores?

Presenta una especie de compromiso, está a medio camino entre Cage y Nono, a mi juicio. Hay una cosa dadaísta, aunque él lo niega porque dice que eso es Cage, pero sí está influido por el dadaísmo. Kagel siempre se consideró un compositor, y en ese punto de vista, él está más cercano a Nono. Sí lo acerca a Cage la actitud de desenfado y crítica a la cultura musical docta occidental. Kagel lo hace a través de tres caminos, y por eso tiene un espacio en la música contemporánea muy importante. Por un lado, es el padre del teatro instrumental o teatro musical, que no es Broadway, con instrumentos inusuales y formas novedosas de ejecución de los tradicionales, claro, pero principalmente con gestos y una interpretación donde hace parodia. El segundo quiebre es en el uso de la voz humana. Kagel, con Anagrama (1958), produce un quiebre muy fuerte con la tradición vocal en Occidente, hace un uso variado, riquísimo de la voz humana, y a partir de esa obra, varios compositores empezaron a usar formas muy diversas de la voz humana. Y la tercera, es la incorporación del humor como un elemento constituyente de la música contemporánea. Es un humor fino, intelectual, elaborado; él es una especie de Woody Allen de la música contemporánea. Introduce el humor con un nivel de exigencia técnica y estética muy grande. Kagel se propuso la tarea de modificar la música docta, y sobre todo la práctica, desde dentro, con los argumentos de la música docta. John Cage se sale de ese campo y tira piedras a la puerta, a las vitrinas de la música docta desde fuera. Los tres son caracteres distintos.