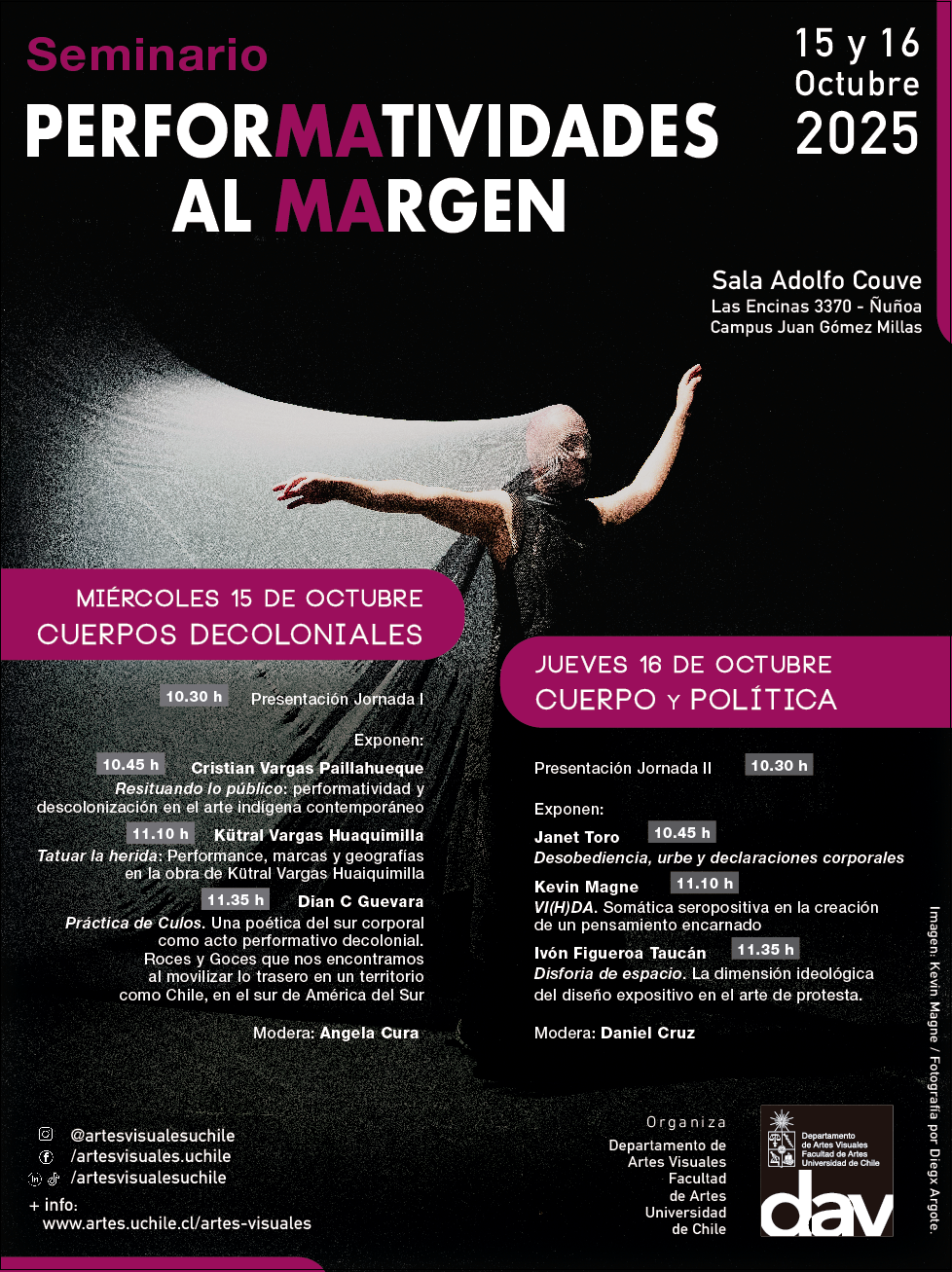

Los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre de 2025 se llevará a cabo en la Sala Adolfo Couve de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile el Seminario Performatividades al margen, un espacio de reflexión y diálogo en torno a la performance como práctica artística situada en los límites de la institucionalidad, la política y la vida cotidiana.

Desde su emergencia en el siglo XX, la performance se ha configurado como un territorio experimental que cuestiona los formatos artísticos tradicionales, desdibujando las fronteras entre arte y vida. Pese a su creciente visibilidad, aún persisten tensiones en torno a su legitimidad y su lugar en el campo artístico y académico. Su carácter efímero, la dificultad de inserción en los circuitos mercantiles y su resistencia a la lógica de la obra-objeto hacen de la performance una práctica incómoda para los cánones hegemónicos, pero fértil para la construcción de experiencias críticas.

En este sentido, la performance se ha consolidado como un medio de resistencia, especialmente para comunidades históricamente relegadas o catalogadas como “minorías”. Al situar al cuerpo en el centro, se convierte en un espacio de enunciación donde confluyen identidades, memorias y disidencias, activando estrategias políticas y expresivas que confrontan estructuras de poder y modelos normativos.

El Seminario Performatividades al margen busca abrir un espacio académico para la socialización de investigaciones y prácticas que, desde distintas disciplinas, las artes visuales, las artes vivas y la teoría, han explorado la dimensión performativa del cuerpo. Durante sus dos jornadas se desarrollarán mesas de trabajo que abordarán el vínculo entre cuerpo, decolonialidad y política, enfatizando la intersección de categorías como género y raza, y proponiendo nuevas miradas críticas sobre la práctica artística contemporánea.

La performance: más de cien años de insistencia en el arte

Paula Coñoepan, a cargo de la organización del seminario “Performatividades al margen”, propone un espacio de reflexión y encuentro en torno a las prácticas performáticas marginales. En esta conversación, aborda la urgencia de incorporar la performance en la formación académica, su tensión con las instituciones tradicionales del arte, y su potencial como herramienta para visibilizar memorias, identidades y luchas decoloniales. Asimismo, proyecta el seminario como un punto de partida para fortalecer redes interdisciplinarias y posicionar la performance como disciplina dentro de la escuela. Acá nos cuenta detalles de la organización de este seminario y su perspectiva de esta práctica artística:

¿Qué te motivó a organizar este seminario y por qué consideras importante hablar hoy de las performatividades que se sitúan al margen del arte tradicional?

Me parece muy relevante ya que pese a que la performance tiene una insistencia de casi cien años en el arte, hasta hace muy poco en nuestra escuela, que es una de las más importante de formación artística en Chile, se estudiaba de manera tangencial y sin tener su lugar propio en los cursos teóricos o prácticos. Razón por la que si un estudiante quería conocer más sobre la performance, tenía que recurrir a la autoformación, o a la buena disposición de algunos profesores para hacer consultas o solicitar guía, teniendo cabida sólo en los talleres más experimentales de la facultad, lo que dejaba ver que esta práctica no era entendida como una disciplina en sí misma, que estuviera a la par de las más tradicionales. Afortunadamente, de manera paulatina eso ha ido cambiando, ya que en los últimos dos años desde la malla se han implementado ramos optativos, especializados en abordar la historia de la performance y sus referentes, junto con el taller complementario de performance. Considero urgente hacer esta actualización ya que nuestro territorio tiene un importante legado en esta área, junto con varios países de Latinoamérica, entonces hay mucho para aprender y reflexionar. En mi caso, descubrir la performance en mis años formativos, abrió muchas posibilidades que antes desconocía, permitiéndome encontrar un lenguaje propio en mi quehacer artístico, en el que el cuerpo se posiciona al centro de la mayoría de mis obras.

Desde tu experiencia, cómo dialogan la academia y las instituciones con prácticas que nacen desde la disidencia y la resistencia, como la performance?

Existe la percepción de cierto rechazo de parte de ciertos museos e instituciones en querer aceptar este tipo de prácticas como válidas y valiosas, aunque esta sensación también se extiende por parte de algunos de los asistentes de estos espacios. Esta manifestación de rechazo es compleja y puede ser aproximada de diferentes artistas. Por un lado, hay una distancia cuando las personas se enfrentan a algo que desconocen o que advierten como distinto, y por otro lado, desde las instituciones a veces se percibe como un riesgo apostar por exposiciones de carácter performativo. Lo podemos ver claramente en la última retrospectiva de Janet Toro en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el que un grupo de personas que se sintió ofendida por una de las acciones ahí realizadas, hizo llamado a funar la exposición, cuestionando su calidad artística. Es triste ver cómo siempre la performance pareciera ser siempre puesta en tela de juicio tan fácilmente.

La performance posee una condición inmaterial, en la que la mayoría de estas expresiones ocurren como acciones efímeras, obligando a reflexionar en su registro para hacer ese traslado al espacio expositivo a través de una foto, video u objeto que sirva como vestigio de lo sucedido, pero ese registro muchas veces no alcanza a capturar la complejidad de la experiencia, sobre todo en las obras que tienen un carácter más atmosférico o que incluyen otro sentidos como el olfato. Es por esto, que muchos artistas derechamente prefieren no generar un registro, operando solamente desde la experiencia en vivo, asumiendo todas las repercusiones monetarias y archivísticas que eso pueda generar, junto con colecciones que ven un riesgo en invertir en este tipo de arte. De todas formas, hay museos que en el último tiempo se han propuesto diversificar sus exposiciones incluyendo más obras de performance y aumentar el acervo de sus colecciones, pero esto depende mucho del compromiso de quién esté en la dirección y del equipo curatorial, más que de una política transversal.

La performance ha sido un refugio para voces y corporalidades históricamente relegadas. ¿Qué rol crees que cumple este espacio en la visibilización de memorias, identidades y luchas decoloniales en Chile y América Latina?

Creo que parte importante de esto, es que personas que han sido históricamente invisibilizadas e incluso perseguidas, hoy exigen su derecho a existir tanto en los espacios públicos como privados, así como por la facultad de representarse, la que recientemente había estado en poder de terceras personas, siendo siempre retratados desde la otredad, y muchas veces fetichizados. Por lo que disputar la autorrepresentación ha sido clave para subvertir el relato oficial. Por ejemplo, hasta hace poco en las escuelas de arte, Europa se venía enseñando como el canon, mal llamándole Historia del Arte Universal, por lo que ha existido una aspiración frustrada ante este desencaje de narrativas al querer imitar el norte. Estos procesos han sido potenciados por un despertar grupal y generacional, lo que ha posibilitado la creación de colectivos y trabajos de carácter colaborativo, como resultado de la construcción de vínculos y diálogos que se sostienen a través del tiempo. Tanto en Chile como en Latinoamérica, se identifican grupos de artistas con perspectiva decolonial que interpelan el rol del estado, el racismo presente en la sociedad y la conformación identitaria, ya sea personal o familiar. A nivel local, están los artistas mapuche como Neyen Pailamilla, Seba Calfuqueo y Kütral Vargas, entre otros que se han inclinado para producir desde la performance, en propuestas complejas que articulan desde lo decolonial al género, entre otros temas. Es interesante también ampliar la lectura y establecer diálogo con lo que sucede en otros territorios como Brasil, Bolivia o Guatemala, este último como país de origen de connotadas artistas como Regina José Galindo o Marilyn Boror.

En el contexto político actual, ¿cómo entiendes la insistencia de lxs artistas en apelar a poéticas sensibles y afectivas desde el cuerpo, a pesar de la desilusión con los procesos institucionales?

Por mucho tiempo existió el mito romántico del artista que crea alejado de la sociedad, una suerte de genio incomprendido que funciona en base a encarnar la excepción de su entorno. Hoy en día esa idea es disputada por prácticas que se sitúan desde la colaboración y colectivización, al existir un reconocimiento al contexto y a quienes nos rodean, entendiéndonos como un ecosistema. Esto pensado más desde las artes visuales, ya que desde las artes vivas hay un entendimiento más integral de la práctica y al trabajo en equipo desde la formación. Los afectos se transforman en una forma de resistencia ante la hostilidad, en un mundo con valores capitalistas en que se relevan la competencia y la individualidad. En este sentido, la reivindicación del placer y el goce se contrapone al mandato social de la incesante productividad, que termina por deshumanizarnos. A través del arte no sólo se recrea el mundo que ya conocemos, sino que también se puede fisurar, para proyectar el mundo que queremos habitar a futuro.

¿Qué proyecciones te gustaría que tuviera este seminario en la formación de estudiantes y en la creación de nuevas redes de investigación y práctica performática?

Este seminario está pensado principalmente como una oportunidad para todos los estudiantes y profesores de la escuela, de generar un acercamiento a las performatividades, y también para quienes provengan de otras escuelas ya que será abierto y gratuito. Así que para aquellos que tengan inquietudes específicas y ya están comenzando su camino en la performance, como para quienes no sepan nada pero tengan la curiosidad, podrán conocer de primera fuente sobre los procesos, prácticas e investigaciones de diversos artistas e investigadores, a través de sus presentaciones, junto con la posibilidad de generar un diálogo en el espacio de preguntas a micrófono abierto. También me parece muy valioso el carácter interdisciplinario de este seminario, ya que las artes visuales tienen la mala tendencia a ser un poco ensimismadas. Específicamente en nuestra escuela, está la percepción de que hay pocas oportunidades de generar vínculos con otras disciplinas ya que espacialmente, artes visuales y teoría se encuentran alejadas de lo que ocurre en Artes Centro, donde conviven las carreras de danza, teatro, música y sonido. Me gustaría que este seminario marcara un precedente, para que la performance por fin tenga su lugar en la escuela.

Kütral Vargas Huaquimilla: corporalidad y territorios de exploración

La artista presentará en el seminario “Tatuar la herida: Performance, marcas y geografías en la obra de Kütral Vargas Huaquimilla”. Acá nos cuenta más sobre lo que será su participación y su trabajo artístico:

¿Qué significa para ti participar en este seminario y tener la posibilidad de compartir tu investigación/obra en torno a la performance?

Creo que es una instancia valiosa para compartir procesos que se construyen desde un espacio que no es el centro. Mi práctica e investigaciones se desarrollan en la Región de Los Ríos, junto a una variedad de colegas que realizan trabajo artístico y cultural en este territorio. Además, me gusta pensar mi práctica performática como un proceso colectivo en su ejecución, ya que siempre cuento con colaboraciones y asesorías de diversos profesionales para llevar a cabo estas acciones de la mejor manera posible.

¿De qué manera tu propuesta dialoga con la idea de estar “al margen” en el arte y en la sociedad?

No considero que mi propuesta se encuentre en el “margen”. Más bien corresponde a una hibridación de épocas, influencias y posibilidades. No puedo pensar mi arte desde el margen, ya que mi tarea siempre ha sido situarme en un lugar incómodo, que me obliga a cuestionar mi propia posición según el contexto en el que me encuentre. Mi trabajo existe tanto en un espacio regional y público, como también en instancias institucionales internacionales. La idea es habitar todos los espacios posibles para tensionar esas realidades y observar cómo mi obra despliega sus potencias en cada lugar donde se desarrolla.

¿Qué expectativas tienes respecto al encuentro con otras miradas y corporalidades en estas mesas de trabajo?

El encuentro es una gran oportunidad para escuchar y aprender de los procesos creativos de les demás participantes, lo que me invita a valorar las enseñanzas, resonancias e impactos políticos y afectivos de cada propuesta. Me siento expectante por participar y, sobre todo, por seguir aprendiendo.

¿Cómo se vincula tu investigación o práctica con el contexto actual en Chile y Latinoamérica, ya sea desde lo político, lo social o lo cultural?

Mi práctica artística, situada desde una identidad mapuche williche y transgénero, explora las tensiones entre cuerpo, memoria y territorio desde una perspectiva radicalmente anticolonial. Esto me lleva a interactuar con prácticas que se inscriben en múltiples niveles, incluso en los mismos cuerpos. Trabajo con archivos, gestos y símbolos que revelan fracturas de la historia oficial, cruzando fotografía antropológica, cultura pop, moda, espiritualidad y sexualidad para reimaginar nuevas narrativas del cuerpo y sus tecnologías.

La historia del VIH, la publicidad, la transición hormonal y el arte público son territorios de exploración donde la vida misma se convierte en archivo. Desde la literatura he publicado tres libros que fusionan poesía y narrativa como formas de resistencia simbólica frente a los regímenes de género, lenguaje y poder. En mi obra performática, el cuerpo se transforma en un lienzo que transmite una poética dispuesta a desafiar su propio tiempo. A través del video, la instalación y la escritura, propongo geografías emocionales donde el sur global, sus memorias y heridas coloniales se activan como materia crítica.

Mi trabajo también se expande hacia lo educativo, lo curatorial y lo comunitario, generando espacios de diálogo y reescritura. Cada proyecto es una pregunta abierta sobre cómo habitamos el tiempo, qué cuerpos son posibles y qué futuros podemos imaginar.

¿Qué esperas que el público se lleve de tu participación y del diálogo que se genere en el seminario?

Espero que el público se lleve la sensación de que el arte puede ser una herramienta para pensar lo imposible y abrir preguntas que no tienen una respuesta inmediata. Me interesa que perciban que la performance no es solo un gesto estético, sino una forma de memoria y de imaginación colectiva. Ojalá puedan salir con la certeza de que sus propios cuerpos y experiencias también son territorios de creación y de pensamiento, capaces de transformar el modo en que nos relacionamos con la historia.

El Seminario Performatividades al margen se realizará durante dos jornadas los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre de 2025 a las 10:00 horas en la Sala Adolfo Couve de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ubicada en Las encinas 3370, Ñuñoa. La entrada es liberada sin previa inscripción.

%20600.jpg.jpg)